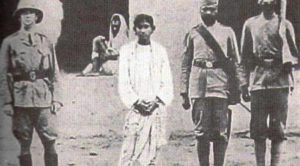

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু’র ফাঁসির ১২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

ক্ষুদিরামের ফাঁসি’র ১২৪তম বার্ষিকী আজ। ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন প্রথম বাঙালি বিপ্লবী যাকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দিয়েছিল।

ক্ষুদিরাম ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তার ফাঁসির নির্দেশ কার্যকর হয়। ফাঁসির সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছর, ৭ মাস এবং ১১ দিন। যেটা তাকে ভারতের কনিষ্ঠতম ভারতের বিপ্লবী অভিধায় অভিষিক্ত করেছিল।

জন্ম:

১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের এক বিকেলে, মেদেনীপুরের হবিবপুরে ক্ষুদিরামের জন্ম। বাবা ত্রৈলক্ষণাথ বসু জমিদারদের কাছারিতে কাজ করত। মায়ের নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

পরপর দুই পুত্রসন্তানকে অল্প বয়সে হারিয়ে ত্রৈলক্ষণাথ বসু ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সংসার-জীবনে একটি গভীর কষ্টের জায়গা তৈরি হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, ক্ষুদিরামের যখন জন্ম হলো তখন তাকে নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। যদি না এই সন্তানটিও আবার মারা যায়! এজন্য শিশুর প্রাণরক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, সেটিই প্রয়োগ করতে হলো ক্ষুদিরামের ওপর। উপাচার অনুযায়ী অল্প কিছু খুদ বা কড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ক্ষুদিরামকে। অবশ্য কিনে নিয়েছিল তাঁরই সদ্যবিবাহিত বড়বোন। যেহেতু খুদের বিনিময়ে প্রাণরক্ষা হয়েছিল তাই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল ক্ষুদিরাম বসু।

দুঃখজনক বিষয় এই যে, ক্ষুদিরামের আর মা-বাবার কাছে ফেরা হয়নি, বা তাদের সান্নিধ্য পাওয়াও সম্ভব হয়নি। ক্ষুদিরামের সাত বছর বয়সে, ছয় মাসের অল্প ব্যবধানে তাঁর বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন। বড় বোনের সংসারেই বেড়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম।

শিক্ষাজীবন:

শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল হাটগাছিয়ার গিরিশ মুখার্জী পাঠশালায়। বোনের স্বামী চাকরিসূত্রে হাটগাছিয়ায় থাকতেন। পরবর্তী সময়ে চাকরি বদলি হলে তারা তমলুকে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ক্ষুদিরাম বসুকে হ্যামিল্টন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তাঁর বয়স যখন বারো, তখন তমলুকে দেখা দিয়েছিল কলেরা। ক্ষুদিরাম সেই কলেরা-রোধে নেমে পড়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। স্বভাবচরিত্রে ছিল ডানপিটে ধরনের, আর এই ডানপিটে স্বভাব বদলাতে না-বদলাতেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

বিপ্লবীজীবনের শুরু:

১৯০৪ সালে বয়স যখন চৌদ্দ, ক্ষুদিরামের চিন্তা-চেতনায় বিপুল পরিবর্তন আসে। এসময় পুনরায় বোনের স্বামীর বদলির কারণে তাঁদের মেদেনীপুর চলে আসতে হয়। ক্ষুদিরামকে ভর্তি করে দেওয়া হয় মেদেনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষি রাজনারায়ণ বসু, তিনিই ক্ষুদিরামসহ আরো অনেক স্কুলছাত্রের মনে স্বাধীনতার চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

একই স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষুদিরামকে দেখেই টের পান এই ছেলের মধ্যে স্বদেশচেতনা অত্যন্ত গভীর। এবার শুধু ছেলেটিকে জাগিয়ে তোলাই কাজ। কাজটি জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু নিজ দায়িত্বে করলেন। ক্ষুদিরামকে তিনি নিজের একজন কাছের ছাত্র করে তুললেন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল মেদেনীপুর। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্যে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুদিরাম একটি বিপ্লবী দলে যোগদান করে। এরই মধ্যদিয়ে কিছু রণকৌশলও রপ্ত হয়ে যায় তাঁর। এখানেই লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো, বন্দুক অথবা রিভলবারের ব্যবহার শিখে নেয় ক্ষুদিরাম। যুদ্ধাহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারেও এখান থেকেই ধারণা নেওয়া। বন্যাকবলিত মানুষের আশ্রয়স্থল তৈরিতে এসময় দলের সঙ্গে থেকে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করে ক্ষুদিরাম।

প্রথম জেলে যাওয়া:

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, ক্ষুদিরামের বয়স তখন ১৬ বছর।

মেদেনীপুরের পুরনো জেলে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন, এসেছিল অনেক সাধারণ মানুষও। হঠাৎ সেই প্রদর্শনীতে দেখা গেল এক কিশোর লিফলেট বিলি করছে। কর্তাব্যক্তিদের নজরে এলে দেখা গেল লিফলেটটি মূলত ‘সোনার বাংলা’ নামক একটি পুস্তিকা যা ব্রিটিশবিরোধী প্রচারপত্রগুলোরই একটি। তাৎক্ষণিক ক্ষুদিরামকে গ্রেফতার করে তার নামে রাজদ্রোহের মামলা দিয়ে দেওয়া হয়। কাঠগড়ায় উঠিয়ে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কে তোমাকে এই পুস্তিকা বিলি করবার দায়িত্ব দিয়েছে?’ উত্তরে ক্ষুদিরাম বসু যেন কিছুই জানে না, এরকম ভাব করে। বলে, ‘তার নাম বলতে পারি না।’

তারপর তাকে আদালতের পুরো কক্ষ ইঙ্গিত করে বলা হলো, ‘দেখো তো এই কক্ষে সেই ব্যক্তিটি আছে কিনা?’ সত্যেন্দ্রনাথ বসু কক্ষেই ছিলেন, মানে তিনিই তাকে পুস্তিকা বিলির কাজটা দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম বসু কম বয়সসুলভ অভিব্যক্তি দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথকে সারা আদালত ঘরের কোথাও খুঁজে পেল না। বলল, ‘নাহ, এই ঘরে তো সেই লোককে দেখতে পাচ্ছি না।’ আদালত ভাবল, ছেলেটি হয়তো আসলেও এতটা ভুলমনা, বা বিশেষ ‘ঘাওড়া’ প্রকৃতির, সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

তবে হ্যাঁ, এ ঘটনার মধ্যদিয়ে ক্ষুদিরাম কিছুটা হলেও সন্দেহজনক চরিত্র হয়ে উঠল।

আবারো ঘরছাড়া:

প্রথমবার গ্রেফতারের পর ক্ষুদিরামকে অন্য এক আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তবুও ক্ষুদিরামকে কেন্দ্র করে নিজের চাকরিটি হঠাৎ হাতছাড়া হবার আশঙ্কা কাটল না।

এরপর ক্ষুদিরাম বসু যার কাছে আশ্রয় পেল ইতিহাসে তার পরিচয় হিসেবে উল্লেখ আছে, তিনি আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের স্ত্রী। এ মহিলা ছোটভাইয়ের মতো স্নেহ ভালোবাসায় ক্ষুদিরামকে গ্রহণ করেছিলেন।

ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার কারণ:

ক্ষুদিরাম জীবন বাজি রেখে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিহারে ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা মেরে ব্রিটিশ শাসক কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে গাড়িটিতে তাদের থাকার কথা ছিল তারা ছিলেন না সেদিন। তার বদলে মারা যান দুই ইংরেজ মহিলা।

ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম বসু ও আরেক বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল নিজের কাছে থাকা রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিচার হয় ক্ষুদিরামের। এতে তাঁর ফাঁসির রায় দেন বিচারক কর্নডফ। তিনি ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ফাঁসিতে যে মরতে হবে সেটা বুঝেছো? জবাবে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, বুঝেছি। তার মুখের অবিচলিত হাসি হাসি ভাব দেখেই বিচারক প্রশ্নটি করেছিলেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর ১৯০৮ সালের ১২ আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বর্ণনা ছিলো এ রকম:

‘মজঃফরপুর, ১১ আগস্ট অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি তাহার মাথার ওর যখন টুপি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতে ছিল। স্বদেশের জন্য মৃত্যুকে কিভাবে হাসিমুখে বরণ করতে হয় তা শিখিয়েছিল ক্ষুদিরাম বসু। আঠারো বছর বয়স যে কি সাহসী হয় তারও প্রমাণ ক্ষুদিরামের দৃঢ় মনোবল। ’

১৯০৮ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখ ভোর ছয়টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছিল।